持久的革命——19世纪

我所谓的传统中断是法国大革命时期的特色,它必然要改变艺术家生活和工作的整个处境。学院和展览会,批评家和鉴赏家已经尽了最大的力量在艺术和纯技艺操作——不管是绘画技艺还是建筑技艺——之间划分界限。这时,艺术自诞生以来一直赖以立足的基础还在另一方面遭到削弱:工业革命已开始摧毁可靠的手艺传统;手工让位于机器生产,作坊让位于工厂。

在建筑中可以看到这个变化的最直接的后果。由于缺乏可靠的技艺,再加上莫名其妙地坚持“风格”和“美”,几乎把建筑毁掉。19世纪所造的建筑物的数量大概比以前各个时期的总和还要多。那是英国和美国城市大扩展的时代,整片整片的土地变成了“房屋密集区”(built-up areas)。但是这个建筑工作无休无尽的时代根本没有它自己的自然的风格。那些源于经验的规则和那些建筑范本一直到乔治王朝时期都是那么良好地发挥作用,这时却被认为太简单,太“不艺术”了,普遍遭到摒弃。负责规划新的工厂、火车站、校舍或博物馆的企业家或者市政委员会,寻求艺术来消费他们的金钱。因此,在其他细节完工以后,建筑家就会受命建造一个哥特式立面,使建筑物变得像诺曼底式城堡,像文艺复兴时期的宫殿,甚至像东方的清真寺。有些程式多少还被承继下来,但是对于改善局面没有多大帮助。教堂多半建成哥特式风格,因为在所谓信仰时代那曾是流行的式样。对于剧场和歌剧院来说,舞台化的巴洛克风格往往得到认可,而宫殿和政府各部的大楼则被认为采用意大利文艺复兴时期的雄伟形状看起米最为高贵。

说19世纪没有天才的建筑是不客观的,当然有!但是他们的艺术处境对他们完全不利,他们越是认真地研究模仿过去的风格,他们的设计就越不可能跟雇主的心意合拍。而且,如果他们决意对自己不得不采用的风格中的程式毫不宽容,那么,后果一般是不会愉快的。有一些19世纪建筑家成功地在这两种不愉快的抉择之间找到了出路,成功地创作出既不是冒牌仿古又不纯属奇特发明的作品。他们的建筑物已经变成所在城市的地区标志,我们简直要把它们当作自然景色的一部分了。例如伦敦的国会大厦(Houses of Parliament)(图327)就是这样,它的建筑过程表现出当时的建筑家在工作中摆脱不开的特殊困难。1834年原议院被烧毁时就组织了一场设计竞赛,评审团选中了文艺复兴风格专家查尔斯·巴里爵士(Sir Charles Barry, 1795-1860)的设计。然而却认定英国的国民自由有赖于中世纪的成就,因而为大英帝国的自由建立的神龛用哥特式风格是正确而恰当的——顺便说一句,在第二次世界大战以后,讨论修复被德国飞机炸毁的议院时,这种观点仍然得到普遍赞同。因此,巴里就不得不征求哥特式建筑细部专家A·W·N·帕金(Pugin, 1812-1852)的意见,他是最坚定不屈的哥特式复兴斗士中的一员。他们的合作大致如下:巴里可以决定建筑的整体形状和组合,而帕金负责装饰立面和内部。在我们看来,这套做法大概很难叫人十分满意,但是结果却不很坏。通过伦敦的雾气从远处看去,巴里的外形不乏一定的高贵之处;而从近处看,哥特式细部仍然保持着一些浪漫主义的魅力。

图327

巴里和帕金

伦敦国会大厦

1835年

在绘画或雕塑中,“风格”的惯例所起的作用不这么突出,于是有可能以为传统的中断对那些艺术形式影响较小,然而事实并非如此。虽然艺术家的生活在那之前也不曾无忧无虑,但是在“美好的往昔”却有一件事可说:没有一位艺术家需要问问自己到底为什么来到人间。在某些方面,他的工作一直跟其他职业一样有明确的内容。总是有祭坛画要作,有肖像要画;人们要为自己的上等客厅买画,要请人给自己的别墅作壁画。在这一切工作中,他都可以按照多少是既定的方法去工作,把顾主期待的货品交出去。的确,他可以干得稀松平常;也可以干得无比绝妙,使接手的差使不过是一件卓越佳作的来由而已。然而他一生中的职业多少还是安全的。而艺术家在19世纪失去的恰恰是这种安全感。传统的中断已经给他们打开了无边无际的选择范围。要画风景画还是要画往日的戏剧性场面,取材于弥尔顿(Milton)还是取材于古典作品,采用达维德的古典主义复兴式的克制的手法还是采用浪漫主义大师的奇幻手法,这些都由他们做出抉样。但是选择范围变得越大,艺术家的趣味就越不可能跟他的公众的趣味相吻合。买画的人通常心里总有某种想法,他们想要的是跟他们在别处看见过的画几乎雷同的东西。在过去,这种要求很容易由艺术家给予满足,因为尽管他们的作品在艺术价值上大有区别,同一个时期的作品却有许多地方彼此雷同。既然这时传统的一致性已不复存在,艺术家跟赞助人的关系就频频出现紧张状态,赞助人的趣味在某种程度上是固定不变的,而艺术家则觉得他不能满足那种要求。如果他缺钱花不得不遵命的话,他觉得他就是在做出“让步”,失去了自尊,也失去了别人的尊敬。如果他决定只听从自己内心的呼声,拒绝一切跟他的艺术观点无法取得一致的差事,他就有忍饥挨饿的危险。这样,性格或信条允许他们去循规蹈矩、满足公众需要的艺术家跟以自我孤立为荣的艺术家之间的分裂,就在19世纪发展成鸿沟。情况更糟糕的是,由于工业革命的崛起和手工技艺的衰落,由于缺乏传统教养的有产阶级的兴起,再加上贱货次品生产出来冒充“艺术”,公众的趣味就受到了严重的破坏。

艺术家跟公众之间的不信任一般是相互的。在一个得意的企业家看来,艺术家简直跟拿着很难叫地道货的东西漫天要价的骗子差不多。另一方面,去“惊吓有产阶级”(shock the bourgeois),打掉他的得意感,让他茫然无所适从,这在艺术家中已经变成公认的消遣方式。艺术家开始把自己看作特殊的人物,他们留长发,蓄长胡子,穿天鹅绒或灯心绒衣服,戴宽边帽,系松领带,而且普遍地强调自己蔑视“体面的”习俗。这种情况很难说是健康的,然而可能是不可避免的。当然也要承认,虽然艺术家的生涯中布满最危险的陷阱,但是新形势也有其补偿之处。那些陷阱是显而易见的。那种出卖灵魂、迎合缺乏趣味者之所好的艺术家迷路了。同样迷路的还有一种艺术家,他夸大地宣扬自己的处境,仅仅因为他的作品根本找不到买主就认为自己是天才。但是说这种局面危险,仅仅是对意志薄弱者而言。花费那样高的代价换来了广阔的选择范围,摆脱了赞助人奇思异想的约束,这也有它的优越之处。大概艺术还是第一次真正成为表现个性的完美手段——假设艺术家有个性可表现的话。

在许多人听来,这可能像个悖论。他们认为凡属艺术都是一种“表现”(expression)手段,他们的看法有一定的正确性。但是事情不完全像有时设想的那样简单。显然一个埃及艺术家没有什么机会去表现他的个性。他的风格的规则和程式那样严格,很少有选择的余地。这实际等于说没有选择的地方也就没有表现。举个简单的例子就能明确这一点。如果我们说一个女人在穿衣服的方式中“表现她的个性”,我们的意思就是说她做出的选择表明她的鉴赏和嗜好。我们只要观察一个熟人买帽子就可以了,设法搞清楚为什么她不要这顶而选择另一顶。那总是关系到她怎样看她自己和她要别人怎样看她,这样的选择行动都向我们透露她的某些个性。如果她不穿制服不行,也还可以留下一些余地来“表现”,不过余地显然小得多了。风格就是这样一套制服。的确,我们知道,随着时间的进展,风格给予艺术家个人的选择范围扩大了,艺术家表现个性的手段也增加了。人人都能看出,安杰利科修士跟马萨乔是不同类型的人物,伦勃朗跟弗美尔·凡·德尔弗特也是不同的人物。可是这些艺术家都不曾有意识地做出抉择来表现他们的个性。他们不过是附带地表现一下个性,就跟我们在做每一件事情时表现我们自己一样——不管是点烟斗,还是追公共汽车。认为艺术的真正目的是表现个性的这种观念,只有在艺术放弃其他目的之后,才能被人接受。然而,随着情况的发展变化,艺术表现个性已是既合理又有意义的讲法,因为关心艺术的人在展览会和画室中寻求的已经不再是表演平常的技艺——这已经非常普通,不能吸引人了——他们想要通过艺术去接触一些值得结识的人:那些在作品中表现出真诚不移的人,那些不满足于邯郸学步、先问是否有违艺术良心然后下笔的艺术家。在这一点上,19世纪的绘画史跟我们前面接触过的艺术史有相当可观的差别。在以前的时代里,通常是那些重要的大师,那些技艺至高无上的艺术家,去接受最重要的差事,从而变得非常出名。只要想一想乔托、米开朗琪罗、霍尔拜因、鲁本斯甚或戈雅,就明白了。这并不是说绝不可能出现悲剧,也不意味着每一个画家都在国内受到应有的尊敬,但是大体上讲,艺术家跟他的公众都有一些共同的认识,因而在判断优劣高下的标准方面也有一致的意见。只是在19世纪,在从事“官方艺术”的成功的艺术家和一般在身后才能得到赏识的离经叛道者之间才出现了真正的鸿沟,结果就是一个奇怿的悖论,适当今历史学家对19世纪的“官方艺术”的了解也微乎其微。的确,我们大都十分熟悉“官方艺术”的某些产物,那公共广场上伟人的纪念碑、市政厅的壁画和教堂或学院里的彩色玻璃窗。但是对于我们来说,这些大都已经变得十分陈腐。我们已经视若无睹了。就像我们不去注意旧式旅馆休息室里还能见到的那些模仿昔日著名展品的版画一样。将来很可能出现那样一个时代,到那时这些作品被重新发现,而且可能再次把真正的次品跟佳作区分开来,因为那些艺术作品显然并不像我们今天通常想像的那样空虚和俗气。然而永远颠扑不破的真理也许是,自从法国大革命以来,艺术一词在我们心目中已经具有一种不同的含义,而19世纪的艺术史,永远不可能变成当时最出名,最赚钱的艺术家的历史,反之,我们却是把19世纪的艺术史看作少数孤独者的历史,他们有胆魄、有决心独立思考,无畏地、批判地检验程式,从而给他们的艺术开辟了新的前景。

在这个发展过程中,最富有戏剧性的事件发生在巴黎。因为巴黎已经成为19世纪欧洲艺术的首府,跟15世纪的佛罗伦萨和17世纪的罗马的地位十分相似,世界各地的艺术家都到巴黎来跟艺术家学习,更重要的是,他们还参与讨论艺术的本质:当时在蒙马特区(Montmartre)的咖啡馆中一直盛行这种讨论,艺术的新概念就是在那里经过苦心推敲形成的。

19世纪前半叶最重要的保守派画家是让-奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean - Auguste Dominique Ingres, 1780-1867),他曾是达维德(见485页)的学生和追随者;他跟达维德一样,也喜欢古典时期的英雄式艺术。他教学时,在写生课上坚持绝对精确的训练,鄙视即兴创作和凌乱无序。图328表现出他自己精于形状的描绘和冷静、清晰的构图。不难理解为什么会有许多艺术家羡慕安格尔技术上的造诣,甚至在跟他意见不同的地方也尊重他的权威性。但是也不难理解为什么当时比他热情的人觉得不能忍受这样圆熟的完美性。

图328

安格尔

浴女

1808年

画布油画,146x97.5cm

Louvre, Paris

他的对立面以欧仁·德拉克洛瓦(Eugene Delacroix, 1798-1863)的艺术为中心。德拉克洛瓦是这个革命国家所产生的一大批伟大革命者中的一员。他本身是个有广泛多样的同情心的复杂人物,他的优美的日记表明他不愿意被归为狂热的反叛者。如果他被分派为那种角色,那是因为他不能接受学院派的标准。他不能容忍当时关于希腊人和罗马人的一切讲法,不能容忍坚持强调正确的素描和持续模仿古典雕像的做法。他相信在绘画中色彩比素描法重要得多,想像比知识重要得多。安格尔和他的学派培养高贵风格(the Grand Manner),赞赏普桑和拉斐尔,而德拉克洛瓦则喜欢威尼斯派画家和鲁本斯,使鉴赏家惊骇不已。他厌倦学院派要画家们去图解的那些学究性题材,1832年到北非去研究阿拉伯世界的鲜明的色彩和浪漫的服饰,他看到丹吉尔(Tangier)的马战以后,在日记中写道:“它们一下子就直立起来恶斗,真叫我为骑手们手担忧,然而壮丽宜画。我确信我目击的场面非凡而奇异……鲁本斯所能想像的场面也不过如此。”图329就是他这次旅行的成果之一。画中处处都否定达维德和安格尔的教导,这里没有清晰的轮廓,没有仔细区分明暗色调层次的裸体造型,构图不讲究姿态和克制,甚至也不用爱国或教谕的题材。画家只要求我们也求亲自体验一个惊心动魄的时刻,跟他一起来欣赏场面的运动性和浪漫性。看那阿拉伯骑兵飞驰而过,看那骏马良骑在前景中直立而起。曾在巴黎对康斯特布尔的画(见495页,图325)喝彩赞扬的正是德拉克洛瓦,不过从他的个性和对浪漫题材的选择来看,他也许更像特纳。

图329

德拉克洛瓦

向前冲锋的阿拉伯骑兵

1832年

面布油画,60x73.2cm

Musee Fabre, Montoellier

即便如此,我们知道德拉克洛瓦真正赞美他同时代的一位法国风景画家,可以说,这位画家在两种对立的描绘自然的方式之间架起了一座桥梁,他就是让-巴蒂斯特·卡米耶·柯罗(Jean - Baptiste Camille Corot, 1796-1875)。像康斯特布尔一样,柯罗开始作画时决心尽可能忠实地描绘现实,但是他希望捕捉到的真实却有些不同。图330表明他更为关注的不是细节,而是母题的总体形式和色调,以传达出南方夏日的火热和宁静。

图330

柯罗

蒂沃利的埃斯特别墅花园

1843年

画布油画,43.5x60.5cm

Louvre, Paris

碰巧大约100年前弗拉戈纳尔也选择过罗马附近的埃斯特别墅花园作为母题(见473页,图310),因而此处值得花费一点时间把这些图像和其他图像做一比较,特别是在风景画日益成为19世纪艺术最重要分支的情况下就更有必要。显然,弗拉戈纳尔在寻求变化,而柯罗则寻找清晰和平衡,这让我们遥想到普桑(见395页,图254)和克劳德·洛兰(见396页,图255),但是柯罗的画中充满了闪耀的光线和空气,则是依靠完全不同的手法获得的。跟弗拉戈纳尔进行比较,在这里又对我们有所帮助,因为弗拉戈纳尔使用的材料迫使他去注意色调的细腻层次。作为一个素描家,由他随意支配的只有纸张的白色和深浅不同的棕色;但是只要看看前景的墙,就能够看出这些色彩是如何足以传达出阴影和阳光的对比的。柯罗利用他的一套颜色获得了类似的效果,而且画家懂得这不是个小小的成就,因为颜色经常会与弗拉戈纳尔可以依赖的色调层次发生冲突。

我们可能还记得康斯特布尔所拒绝接受的把前景画成柔和棕色的劝告,而那正是克劳德和其他画家的所作所为。这种传统画法的根据是看到鲜绿色不易和其他颜色协调。一张照片对我们来说无论多么忠实(例如461页的图302),它那强烈的色彩肯定会对色调的那种柔和层次产生破坏性的效果,而这种色调层次也曾帮助卡斯帕尔·达维德·弗里德里希在画中获得了一种距离的印象(见496页,图326)。的确,如果我们看一看康斯特布尔的《干草车》(见495页,图325),就会注意到他也减弱了前景和树叶的颜色,把它们保持在统一的色调范围之内。柯罗似乎以新的手法用他的一套颜色捕捉到了景色中的闪烁的光线和发光的烟雾。他在银灰色的基调内作画,不仅没有完全淹没颜色,反而在不背离视觉真实的情况下保持了颜色的和谐。确实,像克劳德和特纳一样,他也从不迟疑地将古典或圣经人物请上舞台,事实上,正是这种诗意的倾向使他最终获得了国际的声望。

接下来的一场革命主要涉及那些支配题材的程式。当时在学院中仍然盛行过去的观念,认为高贵的画必须表现高贵的人物,工人和农民仅仅适合给荷兰名家传统中的风俗画场面(见381、428页)题材。在1848年革命时期,一批艺术家聚集在法国农村巴比松(Babizon),遵循康斯特布尔的方案,用新鲜的眼光去看自然。其中有一位叫弗朗索瓦·米勒(Francois Millet, 1814-1875),决意把这种方案从风景画扩展到人物画。他想要画出跟现实情况一样的农民生活场面,画出男男女女在田地里干活。这样做竟会算是革命,真是莫名其妙,但是在过去的艺术中,农民一般被看作逗笑的乡下佬,像勃鲁盖尔曾经画的那样(见382页,图246)。图331是米勒的名画《拾穗者》(The Gleaners),这里没有表现戏剧性的故事,丝毫没有轶事趣闻的意思。画面上不过有3个人而已,正在一片收割庄稼的平坦田地里辛勤地劳动,她们既不美丽也不优雅。画中没有美好的田园生活意味。这些农妇行动缓慢吃力,都在专心干活。米勒全力强调她们宽阔结实的体格和不慌不忙的动作。映衬着阳光明媚的平原,她们的形象被塑造得坚实稳定,轮廓简单,这样,他的3个农妇形象具有一种比学院派的英雄形象更自然、更真实的气派。乍一看,画面布局好像漫不经意,其实却加强了安定、平衡的感觉。在人物的动作和分布中存在一种有计划的韵律,使整个设计保持稳定,使我们觉得画家把收割工作看作是有严肃意义的场面。

图331

米勒

拾穗者

1857年

画布油画,83.8x111cm

Musee d'Orsay, Paris

为这场运动命名的画家是居斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet, 1819-1877)。1855年,他在巴黎的一座棚屋里开个人画展的时候,给画展取名为(现实主义——G·库尔贝画展》(Le Realisme, G·Courbet)。他的“现实主义”就成为一场艺术革命的标志。库尔贝不想以任何人为师,仅仅以自然为师。在某种程度上,他的性格和方案跟卡拉瓦乔(见392页,图252)相似。他要的不是好看,而是真实。在图332这幅画中,他画的是他自己背着画家的用具徒步走过乡村,他的朋友兼顾主正在尊敬地向他打招呼。他把这幅画题名为《库尔贝先生,您好》(Bonjour, Monsieur Courbet)。在习惯于学院派艺术代表作品的人看来,这幅画必定显得十分幼稚。这里根本没有优美的姿态,没有流畅的线条,也没有动人的色彩。跟它这质朴的布局相比,连米勒的《拾穗者》的构图看起来也是有意设计的。在“体面的”艺术家及其捧场者看来,一个画家把自己画成不穿外衣的流浪汉模样,这整个想法必然大逆不道。无论怎样,库尔贝就足希望给人这种印象。他想用他的画去抗议当时公认的程式,“惊吓有产阶级”,打掉他们的得意感,表现出与熟练地处理传统俗套之作相对立的、毫不妥协的艺术真诚所具有的重大意义。毫无疑问,库尔贝的画是真诚的。他在1854年写的一封颇有特色的信中说道:“我希望永远用我的艺术维持我的生计,一丝一毫也不偏离我的原则,一时一刻也不违背我的良心,一分一寸也不画仅仅为了取悦于人、易于出售的东西。”库尔贝有意抛弃容易取得的效果,决意把世界画成他眼睛看见的样子,这鼓励着许多人去蔑视程式,只凭他们的艺术良心办事。

图332

库尔贝

邂逅,或“库尔贝先生,您好”

1854年

画布油画,129x149cm

Musee Fabre, Montpellier

关心真诚和厌恶官方艺术的舞台化的造作,这把巴比松画派和库尔贝引向了“现实主义”。同样的态度却驱使一批英国画家走上了大不相同的道路。他们深入思索有哪些原因把艺术引上这样危险的陈陈相因之路。他们知道学院自称代表拉菲尔的传统和所谓的“高贵风格”,如果此话不假,那么艺术显然是通过拉斐尔之手误入歧途的。把自然“理想化”(见320页)和不惜牺牲真实性去追求美的方法正是被拉斐尔及其追随者抬高了身价。如果艺术应该加以改革,那就必须回到拉斐尔以前的时代,一直到艺术家还是“忠于上帝”的工匠时代,那时是尽力描摹自然,只考虑上帝的光荣,不考虑世俗的光荣。他们确信艺术通过拉斐尔之手已经变得不真诚了,确信自己应该返回“信仰时代”,这一批友好们就自称为“前拉斐尔派兄弟会”(Pre-Raphaelite Brotherhood)。最有天资的成员之一就是但丁·加布里埃尔·罗塞蒂(Dante Gabriel Rosselti, 1828-1882),他是一位意大利流亡者的儿子。图333是罗塞蒂画的“圣母领报”。这个主题通常用第213页图141那样的中世纪艺术作品的图案来表现。罗塞蒂想重新返回中世纪名家的精神,这并不意味着他要描摹他们的画。他是想学习他们的创作态度,诚心诚意地去读圣经的叙述,把这个场面想像出来:当时是天使来到圣母身边向她致意,“玛利亚因这话就很惊慌,又反复想这样问安是什么意思”(《路加福音》第一章,第29节)。我们可以看出罗塞蒂的新处理是怎样力求单纯和真诚,可以看出他多么想让我们以新眼光去看这个古老的故事。但是,尽管他打算像人们盛称的Quattrocento(15世纪)佛罗伦萨艺术家那样忠诚地描绘自然,还是有些人会感觉前拉斐尔派兄弟会给自己树立了一个无法达到的目标。赞赏所谓“原始派”(Primitives,当时莫名其妙地称呼15世纪画家为“原始派”)的观点朴素而自然是一回事,自己去身体力行又是颇为不同的另一回事。因为这正是那惟一不能靠世间最坚强的意志去求取的美德。所以,虽然他们的出发点跟米勒和库尔贝相似,但是我认为他们的真诚努力反而把他们送进了一条死胡同。维多利亚时代的艺术家们渴望返璞归真未免过于自相矛盾,所以难以兑现。而跟他们同时的法国人想在探索可见世界方面取得进展,结果在下一代人那里获得了更多的成果。

图333

罗塞蒂

圣母领报

1849-1850年

画布油画,被贴于木板,72.6x41.9cm

Tate Gallery, London

在德拉克洛瓦的第一个高潮和库尔贝的第二个高潮之后,法国艺术革命出现的第三个高潮是由爱德华·马内(Edouard Manet, 1832-1883)和他的朋友们掀起的。那些艺术家很认真地采用库尔贝的方案。他们注意排除那些陈旧、失效的绘画程式。他们发现,所谓传统艺术已经发现了把自然表现为我们看到的样子的方法,这整个宣称是立足于一个误解。他们认为传统艺术至多不过是发现了一种手段在人为的条件下去再现人或物体罢了。画家让他们的模特儿在光线穿窗而入的画室里摆好姿势,利用由明渐暗的变化来画出坚实的立体感。学院里的艺术学生从一开始就接受这种依据明暗交互作用为绘画基础的训练。起初,他们通常描绘那些取自古典雕像的石膏模型,苦心经营地画出素描,使阴影获得不同程度的明暗。一旦他们养成这种习惯,就运用于一切物体。公众对于用这种手段表现的事物已经惯见熟闻,竟至忘记在户外不常看到那么均匀地由暗转明的变化。阳光下的明暗对比是十分强烈的。一旦离开艺术家画室中的人为环境,物体看起来就不像古典作品的石膏模型那么丰满,那么有立体感。受光的部分显得比画室中明亮得多;连阴影也不是一律灰色或黑色,因为周围物体上反射的光线影响了那些背光部分的颜色。如果我们相信自己的眼睛,不相信学院规则所说的物体看起来应该如何如何的先入之见,那么我们就会有最振奋人心的发现。

这种想法最初被认为是极端的异端邪说,这也不足为奇。我们在这本艺术的故事中到处都曾看到大家是多么愿意凭所知而不是凭所见去品评绘画。我们记得埃及艺术家认为不从最能体现事物特点的角度去表现人物的各个部分是多么不可想像的事情。他们知道一只脚,一只眼,或者一只手“看起来像”什么样子,他们把那些部分装配在一起构成一个完整的人。如果把一个人物形象表现为有一只手臂隐藏在后面看不见,或者有一只脚因短缩法而变形,在他们看来就会是大逆不道。我们还记得是希腊人成功地打破了这种偏见,允许画中出现短缩法(见81页,图49)。我们也记得在早期基督教艺术和中世纪艺术中(见137页,图87)知识的重要性怎样重新提到首位,而且这局面一直维持到文艺复兴时期为止。即使在文艺复兴时期,通过发现科学的透视法和重视解削学(见229-230页),世界看起来应该如何的理论知识,其重要性也是得到提高,而不是降低。后来各时期的伟大艺术家一项接一项地有新发现,使得他们有能力呈现出可见世界的令人信服的图画,但是他们没有一个人认真地怀疑过一个信条,这个信条即:世界上的物体个个部有明确不变的形式和色彩,置之画中,形式和色彩必须一目了然。所以,可以说马内及其追随者在色彩处理方面发动了一场革命,几乎可以媲美希腊人在形式表现方面发动的革命。他们发现,如果我们在户外观看自然,我们看见的就不是各具自身色彩的一个一个物体,而是在我们的眼睛里——实际是在我们的头脑里——调和在一起的那些颜色所形成的一片明亮的混合色。

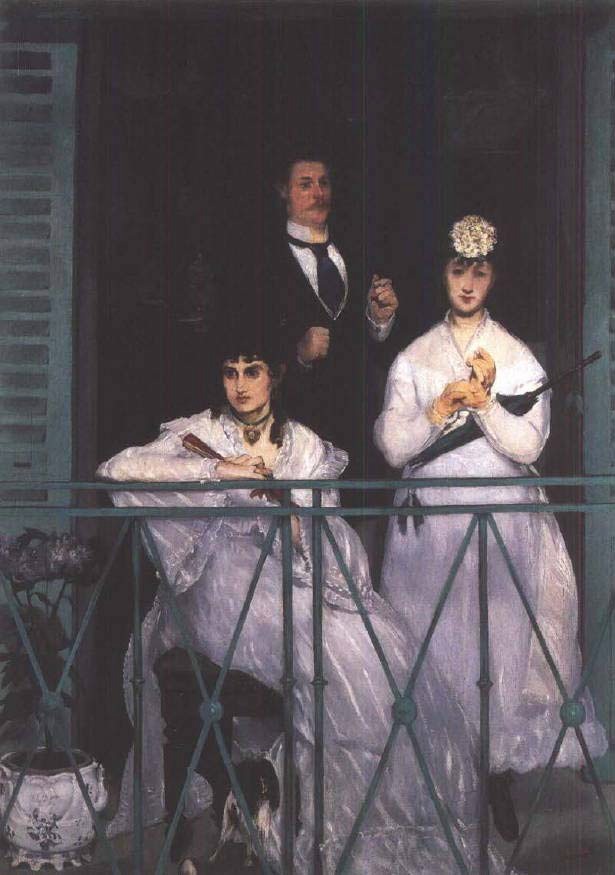

这些发现不是全在一瞬间出现的,也不是全出自同一个人。但是在马内最初抛弃柔和的传统明暗法而改用强烈、刺目的对比作出第一批画时,引起了保守艺术家的强烈反对。1863年,学院派画家拒绝在叫做沙龙的官方展览会上展出他的画。他们跟着就进行煽动,怂恿当局在叫做“落选者沙龙”(Salon of the Rejected)的特别展览会上展出所有遭到评审团摈弃的作品。公众到那个展览会去,主要是为了嘲笑那些不肯服从上级裁决的、误入歧途的可怜新手。这个插曲标志着一场将近30年斗争的第一个阶段。我们很难想像当时艺术家跟批评家之间的争吵有多么激烈,特别是因为马内的画今天给予我们的印象本质上近似于较早时期的名画,例如弗兰斯·哈尔斯那样的画(见417页,图270)。马内的确坚决否认他想成为艺术革命者。他有意识地从前拉斐尔派画家所摈弃的那些大师的伟大传统里寻求灵感,那个传统开始于伟大的威尼斯画家乔尔乔内和提香,经过委拉斯开兹(见407-410页,图264-267)到19世纪的戈雅成功地在西班牙坚持下去。显然戈雅有一幅画(见480页,图317)刺激马内去画一组类似的在阳台上的人物,探究户外强光跟隐没室内形象的暗影之间的对比(图334)。但是马内在1869年把这一探索引向深入,远远超出60年前戈雅的限度。跟戈雅的画不同,马内的淑女头部没有用传统的手法造型,只要跟莱奥纳尔多的《蒙娜·丽莎》(见301页,图193)、鲁本斯为自己孩子作的画像(见400页,图257)或者庚斯勃罗的《哈弗费尔德小姐肖像》(见469页,图306)比较一下,就能看出这一点。不管那些画家使用的方法有多么大的差异,他们却都想画出躯体的立体感,而且通过明暗的交互作用实现了自己的意图。跟他们相比,马内画的头部看起来是扁平的。背景中的那位淑女连个像样的鼻子都没有。我们不难想像为什么在不了解马内意图的人看来,这种处理方法好像十分幼稚无知。然而事实却是,在户外,在阳光普照之下,圆凸的形象有时确实看起来是扁平的,仅仅像一些色斑。马内要探索的正是这种效果。结果当我们站在前面观看时,他的画看起来比任何一位前辈名家的作品都更为接近现实。我们实际感觉自己跟那一组阳台上的人物对面而立。整幅画的总体印象并不是扁平的,恰恰相反,有真实的深度感。产生这一惊人的效果有一个原因是阳台栏杆的色彩鲜明。栏杆被画成鲜绿色,横切画面,全然不顾关于色彩和谐的传统规则。结果这道栏杆显得非常鲜明,突出于场面之前,场面就遇到它后面去了。

图334

马内

阳台

1868-1869年

画布油画,169x125cm

Musee d'Orsay, Paris

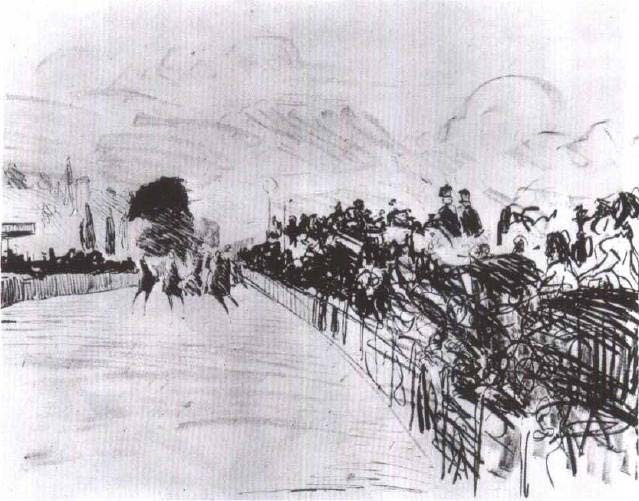

新的理论不仅关系到处理户外(Plein Air)的色彩,也关系到处理运动中的形象。图335是马内的一幅石版画——这是一种把直接画在石版上的素描印出来的方法,发明于19世纪初期。乍一看,可能除了一片混乱的涂抹以外,什么也没有。马内在这幅赛马图中仅仅于混乱中隐约暗示出一些形状,想使我们感觉到场面中的光线、速度和运动。马匹正在朝我们全速飞驰而来,看台上挤满了兴奋的观众。这个例子比其他任何画都清楚地显示了马内表现形状时是怎样地不肯被他的知识所左右。他画的马没有一匹是4条腿的;在这样的场面中,我们根本不能目光一瞥就看见马的四足。我们也不能看清观众的细部。大约要早14年,英国画家W·P·弗里思(Frith, 1819-1909)画出他的《跑马大赛日》(Derby Day)(图336),那幅画用狄更斯式的幽默描绘出事件中的各种类型的人物和各个插曲,在维多利亚时代很受欢迎。我们在闲暇时一个一个地研究那些情境的种种娱人的表现时,那类画的确最受人喜爱。但是在现实生活中,我们自然不能把那些场面一览无余。在任何一瞬间里,我们都只能把目光集中在一处——其余的地方在我们看来就像一堆乱七八糟的形状。我们也许知道它们是什么,但是我们没有看见它们。以此而论,马内的赛马场石版画确实比那位维多利亚幽默家的作品“真实”得多。它在一瞬之间把我们带进艺术家目击的那个喧闹、激动的场面之中,而艺术家记录下来的场面仅仅是他保证能在那一瞬间看见的东西而已。

图335

马内

隆香赛马

1865年

石版画,36.5x51cm

图336

弗里恩

德比赛马日

1856-1858年

画布油画,101.6x223.5cm

Tate Gallery, London

在与马内为伍并帮助他发展这些观念的画家中,有来自勒阿弗尔(Le Havre)的一个贫穷、顽强的青年克劳德·莫奈(Claude Monet, 1840-1926)。正是莫奈催促他的友好们完全抛弃画室,不面对“母题”就不动画笔。他有一条小船,他把小船装备成一个画室,载着他去探索江河景色的情趣和效果。马内来拜访他,确信这位比他年轻的人方法对头,作为一件礼物,他画下莫奈在那户外画室中工作的肖像(图337)。这幅画同时也是用莫奈倡导的新手法作画的一个实践。莫奈认为对自然的一切描绘部必须“在现场”完成,这种看法不仅要求改变工作习惯,不考虑舒适与否,还必然要产生新的技术方法。在浮云掠过太阳时,或者在阵风吹乱水中的倒影时,“自然”或者“母题”时时刻刻都在变化。画家要是希望抓住一个具有特点的侧面,就没有时间去调配色彩,更谈不上像前辈名家那样把色彩一层层地画到棕色的底色上。他必须疾挥画笔把颜色直接涂上画布,多考虑整幅画的总体效果,较少顾及枝节细部。正是由于这种缺乏修饰、外表草率的画法,经常惹得批评家大发雷霆。即使在马内本人以肖像画和人物构图获得了公众的一定赞赏以后,莫奈周围那些比较年轻的风景画家觉得要使“沙龙”接受他们那些打破常规的画仍然无比困难。因此他们在1874年联合起来,在一位摄影师的工作室中举行了一次画展。其中有莫奈的一幅画,编目标为《印象:日出》(Impression: Sunrise),画的是透过晨雾看到的港湾景色。一位批评家觉得这个标题非常可笑,他就把这一派艺术家叫做“印象主义者”(The Impressionist)。他想用这个名称去表示这些画家并不依据可靠的知识,竟以为瞬间的印象就足以成为一幅画。这个名称一直称呼下去,很快就忘记了它的嘲弄含义,正如“哥特式”、“巴洛克”或“手法主义”之类名称的贬义现在已被忘记一样。过了一个时期,这批朋友们自己也接受了印象主义的名称,从此以后他们一直以此为名。

图337

马内

在小船上作画的莫奈

1874年

画布油画,82.7x105cm

Neue Pinakothek, Munich

读一读某些报刊对印象主义者头几次画展的报导是很有趣的。一份幽默周刊在1876年写道:“帕尔提埃路(rue le Peletier)是一条灾难之路。继歌剧院火灾之后,那里又有了另一场灾难。有一个展览会已在迪朗-吕厄(Durand - Ruel)的画店开幕,据说那里有画。我进去以后,两眼看到了些可怕的东西,大吃一惊。五六个狂人,其中还有个女人,联合起来展出了他们的作品。看到人们站在那些画前笑得前仰后台,我痛心极了。那些自封的艺术家们自称为革命者和‘印象主义者’,他们拿来一块画布,用颜料和画笔胡乱涂抹了几块颜色,最后还要签署上他们的名字。这真是一种妄想,跟精神病院的疯人一样,从路旁拣起石块就以为自己发现了钻石。”

惹得批评家如此义愤填膺的还不仅是绘画技术,还有这些画家所选择的母题。过去是期待画家去寻找大家认为“如画”的自然的一角,很少有人认识到这个要求有些无理。我们认为“如画”的母题是我们曾在画中看见过的母题。如果画家对那些母题恪守不移,那么他们就不得不永远辗转沿袭。是克劳德·洛兰使罗马的建筑遗迹“如画”(见396页,图255),是杨·凡·霍延使荷兰的风车变成了“母题”(见419页,图272)。在英国,康斯特布尔和特纳各行其道,发现了新的艺术母题。特纳的《暴风雪中的汽船》(见493页,图323)的题材跟手法一样新颖。克洛德·莫奈了解特纳的作品:普法战争期间(1870-1871)他住在伦敦,见过特纳的作品。那些作品坚定了他的信念,使他相信光线和空气的神奇效果比一幅画的题材更重要。然而像图338那样一幅表现巴黎火车站的画,批评家还是认为它纯属无耻妄为。这里是一个日常生活场面的实际“印象”。莫奈对于车站是人们聚散的场所这一点不感兴趣,他是神往于光线穿过玻璃顶棚射向蒸汽烟云的效果,神往于从混沌之中显现出来的机车和车厢的形状。可是在画家的这一目击记录之中毫无漫不经心之处。莫奈平衡了画面的调子和色彩,其深思熟虑可以跟往昔任何一位风景画家相比。

图338

莫奈

圣拉扎尔火车站

1877年

画布油画,75.5x104cm

Musee d'Orsay, Paris

这一批年轻的印象主义画家不仅把他们的新原理运用于风景画,还运用于各种现实生活的场面。图339是1876年奥古斯特·雷诺阿(Auguste Renoir, 1841-1919)画的一幅画,表现巴黎的一个露天舞会。杨·斯滕(见428页,图278)表现这样一个狂欢场面时,是渴望描绘出人们的各种各样的幽默类型。华托在他的贵族节日的梦境场面中(见454页,图298)企图捕捉一种无忧无虑生活方式的情趣。雷诺阿的画就有些二者兼得:他既能欣赏欢乐的人群的行动,也陶醉于节日之美。但是他主要兴趣却别有所在,他想呈现出鲜艳色彩的悦目混合,研究阳光射在回旋的人群上的效果。即使与马内画的莫奈的小船相比,这幅画也显得“速写化”,似乎尚未完成。仅仅前景中一些人物的头部表现出一些细节,然而连那里也是用极其违反程式、极其大胆的手法画成的。坐着的那位女士的眼腈和前额处在阴影之中,而阳光照在她的嘴和下巴上。她的明亮的衣服是用粗放的笔触画成的,甚至比弗朗斯·哈尔斯(见417页,图270)和委拉斯开兹(见410页,图267)的笔触更为大胆。然而这些人物正是我们集中注意的对象。往远处去,形象就越来越隐没在阳光和空气之中。我们同想起弗朗切斯科·瓜尔迪(见444页,图290)用几片色块呈现出威尼斯船夫形象的方式。时隔一个世纪,我们现在已很难理解为什么这些画当时会激起那样一场嘲笑和愤慨的风波。我们不难认识到这种外观速写化跟轻率从事风马牛不相及,而是伟大艺术智慧的结晶。如果雷诺阿详细画出每一个细节,画面就会显得沉闷、缺乏生气。我们记得,15世纪艺术家破天荒第一次发现怎样反映自然时,就曾面对一个类似的冲突局面。我们记得由于自然主义和透视法的胜利使他们画的人物看起来有些生硬和呆板,只有天才的莱奥纳尔多才克服了那个困难,让形象有意识地融入阴影之中——那个发明叫做“渐隐法”(见301-302页,图193-194)。可是,印象主义者发现,莱奥纳尔多用来造型的那种阴影在阳光和露天之下并不存在,这就阻碍他们运用这个传统方式。所以他们不得不进一步有意识地把轮廓弄得模糊不清,以前哪一代人都没有达到这种程度。他们知道人的眼睛是奇妙的工具,只要给它恰当的暗示,它就给你组成它知道存在于其处的整个形状。但是人们却必须懂得怎样去看这样一些画。最初参观印象主义者画展的人显然是把鼻子凑到画面上去了,结果除了一片漫不经心的混乱笔触以外毫无所见。因此他们认为那些画家一定是疯子。

图339

雷诺阿

煎饼磨坊的舞会

1876年

画布油画,131x175cm

Musee d'Orsay, Paris

这个运动中最年长、最有方法的斗士之一卡米耶·毕沙罗(Camille Pissarro, 1830-1903)在图340中表现了巴黎一条林荫路在阳光下给人的“印象”。面对这样的画,那些义愤填膺的人们就会质问道:“如果我漫步走过这条林荫路,我看来就是这个样子?难道我就会失去双腿、双眼和鼻子,变为一个不成人形的色块?”这又是他们的知识在作怪,因为他们知道哪些东西“属于”人之所有,这就妨碍了他们判断眼睛实际看见的到底是什么样子。

图340

毕沙罗

清晨阳光下的意大利大道

1897年

画布油画,73.2x92.1cm

National Gallery of Art Washington, DC. Chester Dale Collection

过了一些时间,公众才知道要想欣赏一幅印象主义的绘画就必须后退几码,去领略神秘的色块突然各得其所、在我们眼前活跃起来的奇迹。创造出这一奇迹,把画家亲眼所见的实际感受传达给观众,这就是印象主义者的真正目标。

这些艺术家感觉自己有了新的自由和新的能力,那必然是地地道道的赏心乐事,一定大大地补偿了他们所遭受的嘲弄和敌视。整个世界骤然间都给画家笔下提供合适的题材了。色调的美丽组合,色彩和形状的有趣排布,阳光和色影(coloured shade)的悦人而鲜艳的搭配,不论他在哪里有所发现,都能安下画架尽力把他的印象摹绘到画布上。“高贵的题材”、“平衡的构图”、“正确的素描”,这些古老的魔鬼统统被抛到一边。艺术家在考虑画什么和怎样画时只遵照自己的敏感性,此外对什么都不承担责任。回顾这场斗争时,相对而言,青年艺术家的那些观点遭到抵制大概并不奇怪,而它们很快被视为理所当然却令人惊讶。因为尽管斗争是那么剧烈,当事的艺术家是那么艰苦,然而印象主义获得了完全彻底的胜利。那些青年造反者中有一些人,明显的是莫奈和雷诺阿,至少有幸活到享受这一胜利果实的时候,在整个欧洲享有盛名,受到人们尊敬。他们亲眼看到他们的作品进入公家的收藏或成为令人垂涎的富户藏珍。这个变化给艺术家和批评家留下了同样不可磨灭的印象。过去嘲笑印象主义的批评家结果证明他们确实容易出错。如果他们当初去买下那些画而不去嘲笑,他们就会变成富翁。评论家的威信从而遭到损害,再也无法恢复。印象主义者的斗争成为所有艺术革新者珍惜的传奇,他们什么时候都可以指出公众失于赏识新奇手法这一突出的事例。在某种意义上,这一声名狼藉的大失败跟印象主义方案的最后胜利在艺术史上具有同样重大的意义。

如果不是有两个帮手帮助19世纪的人用不同的眼光去看世界,这场斗争也许不会那么迅速、那么彻底地获胜。一个帮手是摄影术。这个发明在初期主要用于肖像。它需要很长的曝光时间,坐着拍照的人不得不被支撑住摆出生硬的姿势,才能保持那么长时间的静坐不动。便于携带的照相机和快拍的出现跟印象上义绘画的兴起都在同一年代。照相机帮助人们发现了偶然的景象和意外的角度富有魅力。此外,摄影术的发展必然要把艺术家沿着他们的探索和实验之路推向前方:机械能干得更出色、更便宜的工作,毫无必要再让画家去做。我们绝不要忘记绘画艺术在过去是为一些实用目的服务的,它被用来记录下名人的真容或者乡间宅第的景色。画家就是那么一种人,他能战胜事物存在的暂时性,为子孙后代留下任何物体的面貌。如果17世纪荷兰一位画家不曾在渡渡鸟绝种前不久挥笔描绘下一个标本的话,我们今天就不会知道渡渡鸟像什么样子。19世纪的摄影术即将接手绘画艺术的这个功能,这对艺术家地位的打击绝不亚于新教废除宗教图像一事(见374页)。在摄影术发明之前,几乎每一个自尊的人一生都至少坐下来请人画一次肖像。在摄影术出现以后,人们就很少再去受那份罪了,除非他们想加惠和帮助一位画家朋友。于是艺术家就受到越来越大的压力,不得不去探索摄影术无法仿效的领域。事实上,如果没有这项发明的冲击,现代艺术就很难变成现在这个样子。

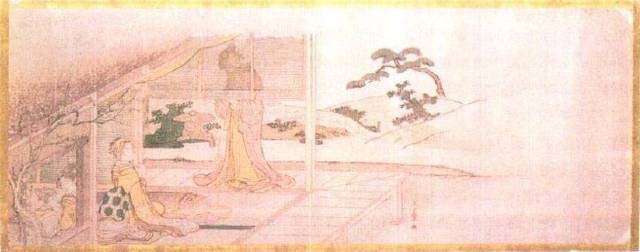

印象主义者在冒险追求新的母题和新的配色法时发现的第二个帮手,是日本的彩色版画。日本艺术源出中国艺术(见155页),而且沿着那条路线又继续了将近1000年。可是到了18世纪,可能是在欧洲版画影响之下,日本艺术家抛弃了远东艺术的传统母题,从下层社会生活中选择场面作为彩色版画的题材,把大胆的发明跟高度的技术完美地结合在一起。日本鉴赏家对这些便宜货评价不高,他们喜欢质朴的传统手法。在19世纪中期日本被迫跟欧美通商时,这些版画经常被用做包装纸和填料,可以在小吃馆里廉价买到。最早欣赏这些版画之美并且急切收集它们的人就有马内周围的艺术家。他们在这里发现了一个传统,它还未遭到法国画家奋力清除的那些学院规则和陈腐思想的破坏。日本版画帮助他们觉察到身上不知不觉地还保留着多少欧洲的程式。日本人乐于从各种意外的和违反程式的角度来领略这个世界。他们的艺术家北斋(Hokuaai, 1760-1849)会把富土山画成偶然从架子后面看见的景象(图341);歌膺(Utamaro, 1753-1806)就毫不迟疑地把他的一些人物画成被版画或帘幕的边缘切断的样子(图342)。正是这种大胆蔑视欧洲绘画的一种基本规则的做法给予印象主义者深刻印象,他们发现知识支配视觉的古老势力在那一种规则中还有最后的藏身之地。为什么一幅画永远要把场面中的每一个形象的整体或者有关的部分都表现出来呢?

图341

葛饰北斋

透过水槽架看到的富士山

1835年

木板版面,取自《嵩岳百景》

22.6x15.5cm

图342

喜多川歌膺

帘卷红梅图

1790年代后期

木板版画,19.7x50.8cm

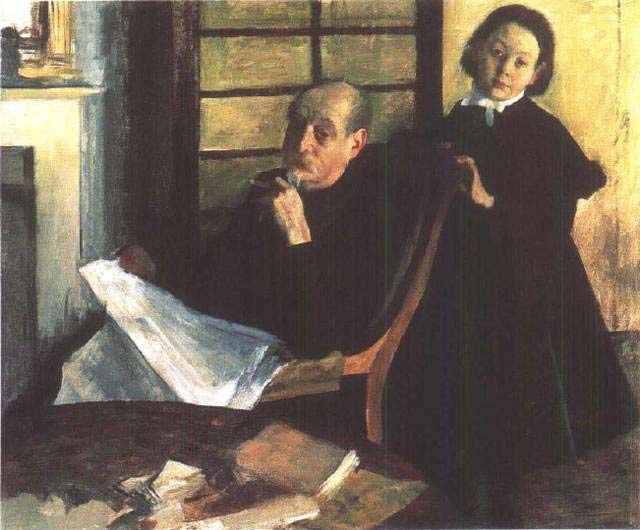

对这些发展前途印象最深刻的画家是埃德加·德加(Edgar Degas, 1834-1917)。德加比莫奈和雷诺阿年长一些,他跟马内同代,而且像马内一样,跟印象主义集团保持一定的距离,尽管他赞成他们的大部分目标。德加对设计和素描法有强烈的兴趣,真诚地赞美安格尔。在他的肖像画中(图343),他想画出空间感,画出从最意外的角度去看立体形状的印象。因此,他喜欢从芭蕾舞剧中选取题材,而不是从室外场面中选取题材。观看排练时,德加有机会从各个方面看到最富有变化的躯体姿势。从舞台上面向下看时,他能看到少女们在跳舞或休息,而且能研究复杂的短缩法和舞台照明在人体造型中的效果。图344是德加用色粉笔画的速写之一。画中的布局看起来再随便不过了。一些跳舞者,我们只看到她们的腿,另一些只看到她们的躯体。只有一个人物能完全看到,而她的姿势复杂难辨。我们是从上面看到她的,她的头向前低下去,左手抓住踝部,一副有意放松的样子。德加的画里根本没有故事。他之所以对芭蕾舞女演员感兴趣,并非因为她们是漂亮的少女。他似乎不关心她们的心情,他以印象主义者观察周围风景那种冷漠客观的态度去观察她们。他关心的是在人体形状上的明暗的相互作用,是他可以用来表现运动或空间的方式。他向学院界证明那些青年艺术家的新原理不是跟完美的素描法势不两立,而是正在提出一些新问题,只有最高明的素描大师才有能力予以解决。

图343

德加

亨利·德加和他的侄女露西

1876年

画布油画,99.8x119.9cm

The Art Lnstinate of Chicago

图344

德加

等候出场

1879年

色粉笔,纸本,99.8x119.9cm

Private collection

这场新运动的主要原则只有在绘画中才能得到充分的表现,但是不久雕刻也被拉入这场拥护还是反对“现代主义”(modernism)的斗争之中。伟大的法国雕刻家奥古斯特·罗丹(Augusle Rodin, 1840-1917)跟莫奈同年出生。因为他热情地研究古典雕像和米开朗琪罗的作品,所以他跟传统艺术之间无须产生什么根本冲突。事实上,罗丹很快就成为公认的名家,享有很高的社会名望,跟当时任何一位艺术家相比,至少也是毫不逊色。然而连他的作品也成为批评家们激烈争吵的对象,经常跟印象主义造反者的作品归在一起。我们看一看他的一个肖像作品(图345),原因可能就很清楚了。跟印象主义者一样,罗丹不重视外形的“完成”;跟他们一样,他也喜欢把一些东西留给观看者去想像。有时他甚至让石块的一部分立在那里给人一个人物正在出现和成形的印象。在一般公众看来,这不是彻头彻尾的懒惰,也是古怪得令人气恼。他们对罗丹的反对意见跟以前反对丁托列托的意见(见371页)相同,他们认为艺术的完美性仍然意味着处处整洁无瑕。罗丹蔑视那些微不足道的程式,表现他自己对神圣创世行为的想像(图346),这就帮助维护了伦勃朗当年坚持认为自己所拥有的那种权力(422页)——一旦达到他的艺术目标就宣布作品完成。因为谁也不能说他的创作程序是出于无知,所以他的影响对印象主义在法国赞赏者的小圈子之外得到承认,起了铺平道路的巨大作用。

图345

罗丹

雕刻家朱尔·达卢像

1883年

青铜,高52.6cm

Musee Barlin Paris

图346

罗丹

上帝之手

约1898年

大理石,高92.9cm

Musee Barlin Paris

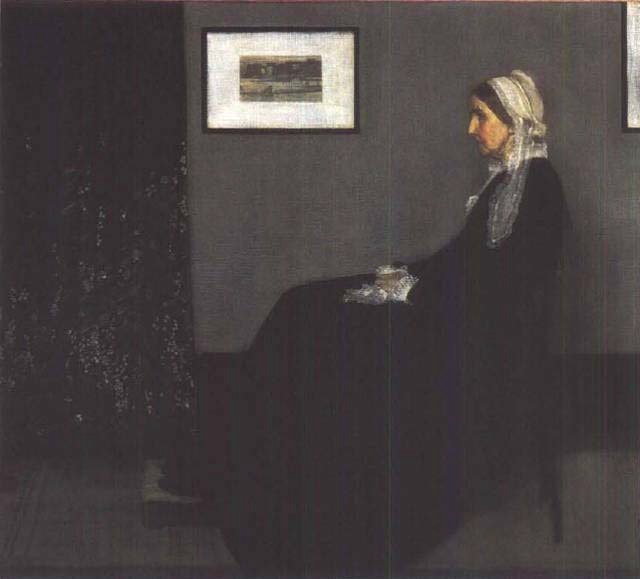

艺术家从世界各地来到巴黎跟印象主义接触,然后随身带走新发现,同时带走艺术家作为反对有产阶级的偏见和习俗的造反者所持有的新态度。在法国以外,这一信条的最有影响的鼓吹者之一是美国的詹姆斯·艾博特·麦克尼尔,惠斯勒(James Abbott Mc-Neill Whistler, 1834-1903)。惠斯勒参加过这场新运动的第一次战斗;他跟马内一道参加过1863年落选者沙龙的画展,而且他和他的画家同道都对日本版画满腔热情。严格地讲,他跟德加和罗丹一样,都不是印象主义者:因为他最关心的不是光线和色彩的效果,而是优雅图案的构图。他跟巴黎画家共同之处是他鄙视公众对富于感情的逸事趣闻所表现的兴趣。他强调的论点是,关乎绘画的不是题材,而是把题材转化为色彩和形状的方式。惠斯勒最有名的作品之一就是他母亲的肖像(图347),这大概也是迄今为止最受欢迎的画作之一。颇有特色的是1872年展出这幅画时,惠斯勒使用的标题是《灰色与黑色的布局》(Arrangement in grey and black),他避免流露任何“文学”趣味和多愁善感。实际上,他所追求的形状和色彩的和谐跟题材的情调毫无抵触。正是由于细心地平衡简单的形状,赋予了这幅画以悠闲的性质;它的“灰色与黑色”的柔和色调从妇人的头发和衣服直到墙壁和背景,加强了画面的温顺、孤独感,使这幅画具有广泛的感染力。创作这幅敏感、文雅之作的画家,由于他的刺激性手法,由于他实践他所谓的“树敌的文雅艺术”,落得声名狼藉,这一点真是令人难以理解。他定居在伦敦以后,内心感到一种呼唤,几乎要他单枪匹马地为现代艺术而战。他习惯于用人们认为古怪的名称给画命名,他蔑视学院派的准则,激起了拥护过特纳和前拉斐尔派的大批评家约翰·拉斯金的愤怒。1877年,惠斯勒展出了具有日本手法的夜景画,命名为《夜曲》(Nocturnes)(图348),每幅索价200畿尼。拉斯金写道:“我从来没有想到,会听见一个花花公子拿一桶颜料当面嘲弄一个公众就要200畿尼。”惠斯勒控告他犯了诽谤罪,这个案件又一次表现出公众和艺术家在观点上存在着深深的鸿沟。关于作品是否“完成”的问题立即被提出讨论,惠斯勒被盘问是否确实“为两天的工作”索取那一高价。对此,他回等道:“不,我是为一生的知识开的价目。”

图347

惠斯勒

灰色与黑色的布局,画末母亲的肖像

1871年

画布油画,144x162cm

Musee d'Orsay, Paris

图348

惠斯勒

蓝色和银色的夜曲:老巴特西桥

约1872-1875年

画布油画,67.9x50.8cm

Tate Gallery, London

出人意外的是,在这一不幸的诉讼案件中,实际上双方有许多共同之处。他们都对周围事物的丑恶和肮脏深为不满。但是拉斯金这位长者希望唤起同胞们的道德感,使他们对美有高度的觉悟。而惠斯勒则成了所谓“唯美主义运动”(aesthetic movement)的一位领袖,那场运动企图证明艺术家的敏感是人世间惟一值得严肃对待的东西。在19世纪行将结束的时候,这两种观点都更加重要了。

落选画家喊道:“他们连这幅画也拒展,蠢货!”

1859年

石版画

杜米埃作

22.1x27.2cm